私には菊池静流という名前があって戸籍にはそのように記載されています。この名前が個人と他の人とを区別しているしるしの表示ラベルの役目をしています。名前がないと他の人と区別がつきません。存在していないも同然なのです。法律的には名前がないとその国の市民であるとは認めてもらえません。パスポートももらえませんし、銀行口座も作れません。結婚もできないし、家も買えないし、学校にも入れません。ある意味で存在していないわけです。

さて、私という人の存在を私が認識する、これを自己認識と言いますが、その為には何が必要なのでしょう。「ここは何処?私は誰?」の誰に当たります。自己紹介ではまず名前を言いますね。それから何処で生まれ育ち、何を職業としていて、家族はこれこれ、趣味なども付け加えたりします。そう発表している際に私たちは頭の中の記憶庫に保存されている子供の頃からの様々な体験を思い浮かべています。家族の話をしている時には家族の顔や名前、性格、一緒に過ごした体験も思い浮かべていると思います。楽しかった、美味しかった、つらかった、悔しかったなどの感情もよみがえってきます。味も匂いも景色も浮かんできます。

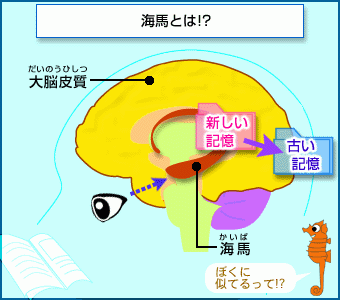

ではこのような情報が記憶庫から取り出せない、あるいは記憶庫そのものが縮かんで固まってしまったらどうなるでしょうか。自分が誰か分からなくなってしまいます。迷子になったお年寄りが家に帰れないのは自分の名前や住所が思い出せないからです。つまり、

私とは記憶の集積でできているわけです。

自己認識とは記憶に依って可能となっていると言えます。この記憶の働きをコントロールしている海馬その他の頭の中の器官が鈍ってしまわないように頭を鍛えていなければなりません。そこで頭を鍛えるという鍛錬についてはこれから「光透波理論」という手法に基づいて少しずつお話しして行きます。

2016.1.13 記