以前「心の断捨離」というテーマでお話をしたことがあります。今日は更に心を対象に見つめて行くことをしようと思います。

最近になって家族のTがこの世での生を終えて淡々と去って行きました。悲しみで胸が張り裂けるのではないかと思っていたのが、案に相違して悲嘆に暮れるほどの辛さもなく、受けとめることが出来ました。この世で最も深く信頼し、敬愛していた人でしたので、意外なことでした。哀しくないわけでもないのですが、苦しくはないのです。まるでそこに居るかのような温もりが家の中に残っていて、いつものように何か相談事をすると、懐かしい声で答が聞こえてくるのです。49日間だけなのかしら、とも思いましたが、違うという気がします。

父が亡くなった後、今まで知らなかった情報が入って来たことを思い出しました。知恵の量が増えたという感じで驚いたことでした。詩が好きだった父の感性が乗り移ったかのように、急に詩心が備わったのか、大学の詩の授業で感想文を提出したら、講師が他の生徒にも分かち合いたいと、読み上げてくれたこともありました。哲学書を読むとチンプンカンプンだった箇所が何故か理解できるようになったこともありました。母が亡くなった後も同様で、新しい観点、新しい感性が加わったことを感じたものです。また、それまで好きではなかった、母の好物の食べ物が急に美味しく感じられて、今では大好物になっているのも不思議な現象のひとつです。それらを口にすると、母が一緒に味わっているという感じがするのです。「美味しいね」という懐かしい声と共に。

無形の遺産というものなのでしょうか。有難いことだと思います。この話を二人の友人にしたら、二人とも同じような経験をしたと言っていました。

悲しみという字を使った熟語は悲惨、悲嘆のように、字を見ただけでも辛く苦しい感じがしますが、哀憐という方の哀しみは切なくて、懐かしくて、胸が大きく反応します。

悲は「心に非ず」、と書きます。哀は「アイ」と読むのですねえ。愛があって胸がいっぱいの状態の哀しみです。不幸とは違うのです。

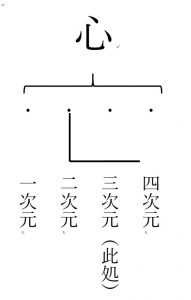

断捨離の際に感情的な動きを観察したように、今回も哀しみを見つめました。それで悲嘆ではなく、哀憐だということが体感できました。愛は不滅にして永遠なので、温もりという感触で残っているのだと思いました。心とは此処(ココ)という存在の場に露(ロ)われているもの、此処に永遠不滅に存在している、即ち愛のエネルギーであると解しますと、悲しみという字は何故そのように書くのかが納得できます。

愛する者の喪失という、本来は非常に辛い出来事と感情的反応が分離して、それを観察している自分を見つめ続けていたら、心がどんどん自由になっていって、苦しみから解放されたと言う経験を久司典夫さんがなさったプロセスがスティーブ・アールさんの本に書かれていました。哀しみあるいは悲しみ(原文でsorrow)はそれを観察することで自然に過去に起きた辛い出来事から離れて行くと典夫さんは言っているのですが、プロセスは非常に長期間で、後から後から湧いてきたそうです。人は40年も50年も生きていると実に大量の悲哀と対になった出来事の記憶をため込んでいるとのことです。私は70年分ため込んでいるのですから、プロセスは非常に長いと思います。でもその途上でどのように心が解放されて行くのかを見るのが楽しみです。

断捨離とは切って分離させることで、その呪縛から離れることだと、文字通り字が教え示して下さっていたのです。固執していた感情は捨てようと思って捨てられるものではなく、木から熟した果実が自然に落ちて離れて行くまで待つしかないのです。

2018.12.5