少し前に「人間は嘘つきである」というお話をしました。今回はまた人間性と言うものについて更に考えて行くことにしました。

自然界の生き物たちは大きな循環の中でそれぞれの持ち分の役割を、それとは自覚せずに果たしながら生きています。自覚がないのは勿論人間のように考える機能を持たされていないからです。これに対して考えることのできる人間はやっかいな重荷を背負わされて生きることを余儀なくされています。中でも大きな重荷は後悔と罪悪感だと思います。やってしまったことは過去に戻って取り返しができないのに、「あの時ああしなければ良かったのに」、と後悔してもどうにもなりません。自分のしたことで他の生命が被害にあったり、辛い思いをしたりしても謝って済まない場合が多々あります。済まないという気持ちと自分を責める気持ちはなかなか吹っ切り難いものです。人間と言うものは罪悪感を超越できないと言い切る哲学者たち(サルトルと実存主義哲学者等)もいました。顕在意識で吹っ切ったと思っていても、潜在意識は制御し難いものだからだそうです。

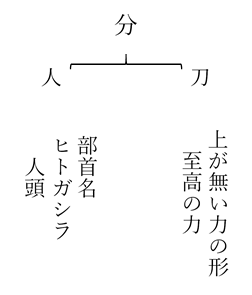

では人間性と言うものの話に戻って考えて見ましょう。まず「性分」というものの意味を考えて見ましょう。

有名な亀とサソリの喩えでは、泳げないサソリが川を渡るのに亀に助けを求めます。亀はサソリに毒針で刺されることを恐れて断ります。サソリは、「俺がお前を刺したら一緒に溺れてしまうのだから刺すわけがない」と言う。それで承知した亀でしたが、川を渡っている途中でやはり刺されてしまいます。水に沈みながら「どうしてそんなことをするのか」と亀に聞かれ、サソリは答えます。「それが俺の性分だから」と。

いけないことだと理屈では分かっていてもどうにもならない、抑制できないものが性分というものだという教えです。ここには善悪正邪の別はありません。何しろ性分なのですから責めても変わるわけではないのだということなのです。

人間は嘘をつく、自分にも他者にも。その結果様々な不幸な事態を招きます。その自分の中にあるどうしようもない愚かさや理不尽さを抱えながら生きて行く人生を、「濁り」と表現しているのが云音表の六行目です。

最近この行の濁音に当てられた文字を一つずつ分けて見たところ今まで気づかずに来たある発見をしました。どの音に当てられたどの文字を見ても濁りという否定的な含蓄を持った文字が無いのです。ちなみに二行目のガギグゲゴにはあります。この濁音は五行目の「奴/人」がでて来る前の行の音です。このことには後に触れます。

ともかく人の務めの行の濁音には罪科につながるような意味を持った字が無いということだけ覚えておいてください。

自己保存の為に嘘をつかざるを得ないような人間社会の構造にあえて挑戦して真実を追求し、それを貫き、さらに無知な人々を啓蒙しようと試みた過去の偉人たちの大多数は処刑あるいは暗殺されました。殺したのは人間たちであってその人間たちも嘘つきなのです。

これに対し、「罪を犯しても誰も咎めていませんよ」と天の声は言っているのではないでしょうか。批判するのは仲間の人間たちなのです。いやもっと怖いのは自己批判の声です。罪悪感を超越した後にどのような自由な思考が展開されるかを実体験したいと思いませんか。

初めに父なる閉音があってそれが開いて展開すると出来たのが母なるアイウエオでしたね。このままでは開きっぱなし。そこに二行目のカキクケコという子音が展開されました。その時すぐに濁音のガギグゲゴが出てきたのです。清濁が相まって天地創造の作業が始まったという訳です。ちょっと飛躍していますが、ここでは筋道を説明はしません。

ともかく言いたかったことは濁がなければ今の天地創造は完結しなかったと云音表が教え示しているのだと私は受け止めています。

濁音は高い次元においては必要不可欠であっても低い次元においては毒であり、危険な武器でもあります。六行目の人間の務めの中に反濁音があってこそ人類の次元上昇の可能性が既に初めから備えられていたと言えると思います。

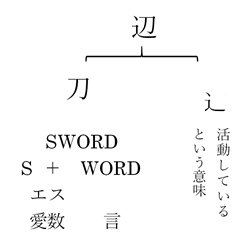

天地と言う「場」に元々「備」えられていた人としての天分、思考力(至高の力→刀=SWORD→S+WORD)という能力を発揮して、清濁や正邪の正しい意味とその役割を理解把握して人間同士の戦いを上から見ることのできる位置に上昇することが進化ではないでしょうか。それが人類の究極望むことで、権力や莫大な財産という、肉体を持って生きている間だけしか持てないものとは違うのだと思います。永遠の生命というものの中で個人は成立しないので、個人財産は意味がないものだと気づいた人たちが我欲の呪縛から解放されることが出来たのです。

バビブベボ 場備分辺望

2018.7.18

私も最近濁音について考えておりました。云音表の濁音と半濁音の行だけを順に並べていって中心になる「頭」と、50音図(ンを入れると51音)の「奴」を重ねてみました。清濁が相まって天地が完成していくという静流先生のお話のように、清音と濁音の重さなる位置が絶妙であり計画を感じさせられました。