宇宙空間にはあまり水がないといわれてきましたが、実はいっぱあるのだという新しい説が出てきました。本流の科学ではありませんが、そもそも水とは何であるかという解釈によっても意見が違ってくるのだと思います。今回は水に関する研究の中でも非常に面白いものを紹介しつつ、水というものを光透波理論的にも見て行きましょう。

まず、水を意味する文字で最もシンプルな形は「シ」です。小田野早秧の作成した「云音(ハコブネ)表」を参照すると、シという音には重要な4つの文字が入っています。自、思、詞、茲です。ここでは思と詞をとりあげます。シはまた漢字の部首ではサンズイと言い、水を意味します。詞はコトバのことです。コトバがなければ思考はできないので、思いは詞とも言えます。

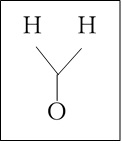

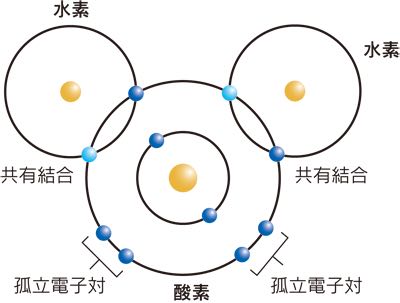

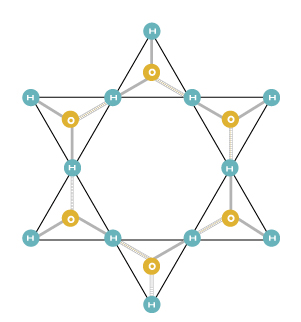

科学的には水分子はH2O、水素原子(H)2個、酸素原子(O)1個で出来ています。構造を表す一つの形としては、下図があります。

Hはアルファベット8番目の文字です。そしてエイチと読みます。エイチという発音には叡智という字も当てはまります。二つの叡智を男性原理と女性原理、あるいは陰陽、あるいはエネルギー的には求心性と遠心性、電気的にはプラスとマイナスとも見ることができます。その二つのHにOが結びつくことで水という分子ができています。8という字の形も覚えておいてください。酸素を表す記号のOはアルファベットの文字であると同時に数字のゼロも意味します。二つの叡智が合わさった交点(プラスとマイナスの交点)がゼロという意味にもなるのです。交点とは点です。時空の軸でもあります。そして空間的広がりがないことから時間も発生しないゼロという一点です。ゼロポイントということを形でも表しているのが H2Oであり、それが水なのです。

本題に入る前にこの話題を取り上げたきっかけについてお話します。

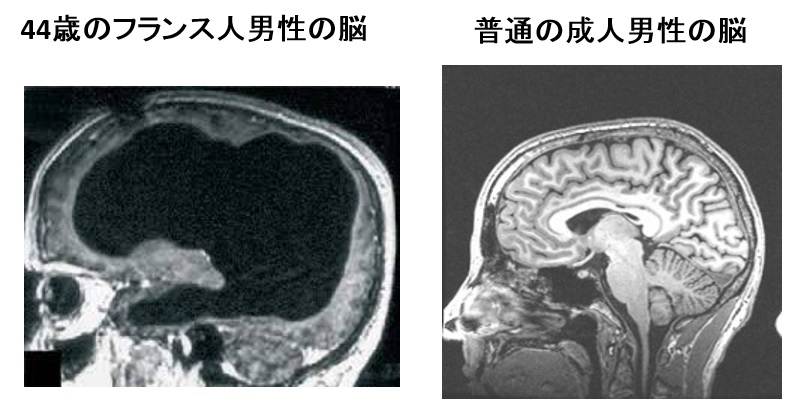

フランスの話です。2007年に脚が痛いと言って病院に来た男性がいました。44歳の公務員で妻と二人の子供がいます。それまで何の問題もなく普通に暮らしていました。MRI検査で分かったことは、その男性の脳の状態でした。

写真でも見えるように脳の中に神経細胞がほとんど無いのです。90%は水だったのです。水頭症という病名で知られていますが、その男性は自分が病気だとは知らなかったのです。では何故彼が普通に暮らして来られたのか医学的には説明がつかず、かれこれ10年が過ぎ、昨年アメリカの医学誌に掲載されました。それで世界的に有名な例となったわけです。

ある種の水は情報を伝達する能力があることは近年だんだんに分かって来ました。おそらくこの男性は水からの情報をキャッチできる能力を自然に持っているのでしょう。脳細胞の90%どころか20%が死んでも認知症になっている人もいるのです。

光透波理論的には水が思いであり、詞でもあるというわけです。詞と語の違いは、言葉は詞が基本になって出来ている地域的言語、つまり語で、宇宙共通の情報を記録しているコトバではないというのが光透波理論です。

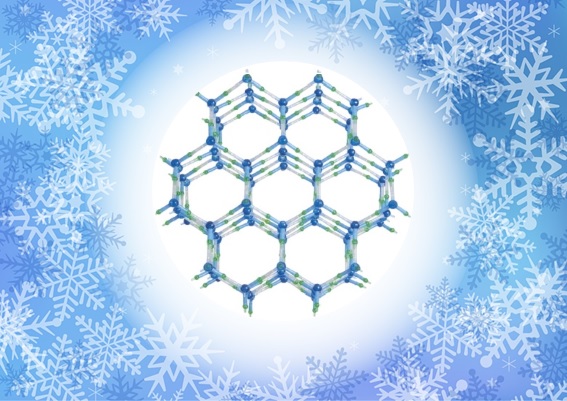

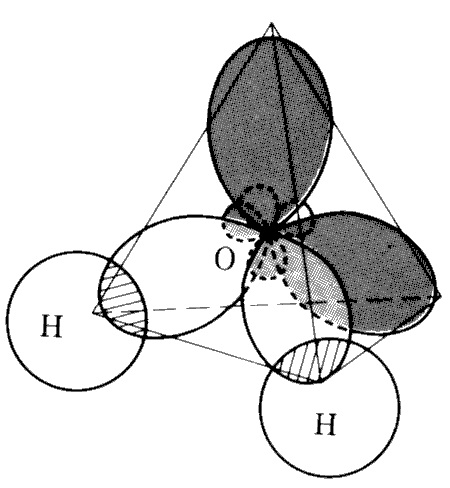

水の図を先に一つ見ました。もう一つの模型を見ましょう。

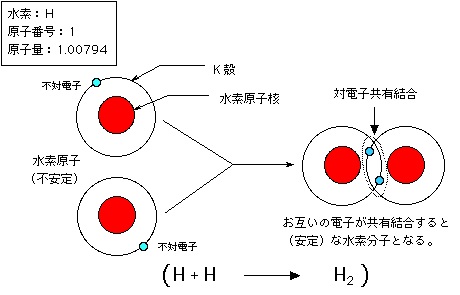

ちょっと専門的になりますが、酸素原子には外殻と内殻と二つの軌道があり、外側に6個の電子(青い球)があります。水素原子は軌道が一つで電子は1個(水色の球)しかありません。水素は電子が1個しかないので不安定な状態ですからもう一つの電子と結合して安定したいという性質を持っています。酸素原子があったら大喜びでくっつきます。水素原子同士もくっつきたがります。

次の図を見てください。

安定的な水素2個は8の字形になります。互いに離れることなくそれぞれが回転するのです。お互いが一緒にあることが自然な状態とも言えます。結合軸の周りで軌道を回転すると、半回転したときに符号が逆になるという動きをします。8の字運動とも言えます。

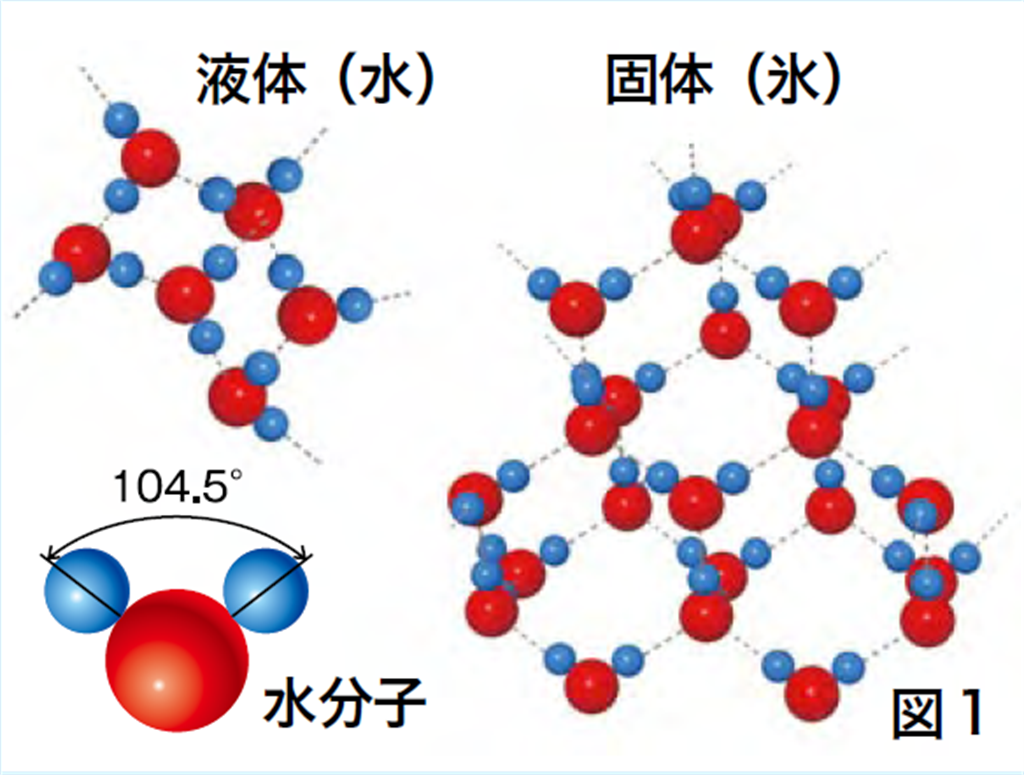

模型で見た共有結合とは独り者が相手を探している状態で相手がいたらすぐさま対になる状態です。結合を作る時は対になるので、電子対は4個あります。これら電子対は互いに反発しています(電子の電荷が皆同じ負なで)。そこでこれら4つの電子対間の反発が最も小さくなるような配置を考えると、それは正四面体の各頂点に電子対を置いた配置で正四面体の各頂点間の角度は109.47°であり、OとHの結合は4つの電子対中の2つを使っているので、H-O-Hは基本的に109.47°となるのですが、実際には孤立電子同士が反発するため、結合角は5°くらいずれています。これが氷を作る時に重要な役を果たします。

氷だけではなく、この四面体構造が水のクラスター(分子集団)を作るにあたって重要な意味を持ってきます。自然界で普通水分子は単体では存在しません。クラスターを形成して様々な役割を果たしています。この中で特にあるクラスターが重要な役を果たしているということを発見した人たちがいます。ここでは触れませんがジェラルド・ポラック博士の研究をまたご紹介します。

情報を伝達する能力のある水の形の一つに非常に美しく均整のとれた形があります。六角形をしています。正四面体の構造を組み合わせた形です。

酸素が黄色の球、水素が水色の球

下図はハチの巣の写真ですが、六角形をしています。蜂の巣を日本語ではハチ(8)の巣(数)というから面白いですね。

江本勝さんの撮影した水

水が情報(詞)を運んで思いが成り立つのであって、脳細胞が考えているのはないということなのです。脳細胞は処理装置(ハードウエア)なのです。

2017.6.10.

参照。

2007年のフランスの“The Lancet”(世界で5本の指に入る医学雑誌)の記事。

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(07)61127-1/fulltext

2016年7月の“Science Alert”の記事。

https://www.sciencealert.com/a-man-who-lives-without-90-of-his-brain-is-challenging-our-understanding-of-consciousness

私は特に昨年から「水」と自分との関係が以前よりとても近くに感じる様になりました。

そして昨年の後半から「脳」に異変を感じる様になりました。

「水」と「脳」について漠然とですが、もっともっと知らない何かがあるのではと思う様になりました。

その答えの道しるべを頂けたようで、文章を読ませていただいて体が嬉しく飛び上がる感覚でした。

貴重な文章をわかりやす公開してくださり、心よりお礼を申し上げます。

人体は70パーセント水であると従来言われてきましたが、ポラック博士いわく「水の分子は大変小さいため、その3分の2は私達を構成する分子の99%を占めることを意味するのです。考えてみてください。私達の分子の99%もが水なのです」とのことです。

私はこれを読んで、ミズカラガミズなのかミズカラガミズなのか..皆様どの字を当てますか?

悩ましく、考えながら水を飲んでおります。

度々お邪魔いたします。

水はコトバ、といことが腑に落ちないでおります。

さらなる連載をお願いいたします。

かしこまりました。なるべく早いうちに続編を投稿いたしますので、しばらくお待ちください。