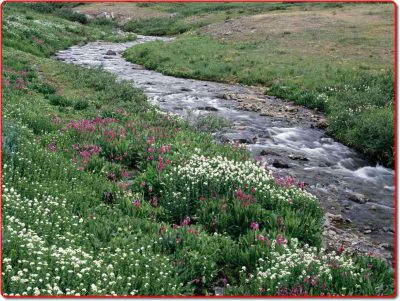

母が好きだった歌で、少し音痴気味に歌っていました。

春の小川は、さらさら行くよ

岸のすみれや、れんげの花に

すがたやさしく、色美しく

咲けよ咲けよと、ささやきながら

静流という名前は母が書いた小説の主人公の名前ですが、その本の冒頭にあります。

静かな流れとは、

善にも悪にも、清にも濁にも、美にも醜にも、かかずらうことなしに、心身ともにひたすらに流れゆく一生の姿になぞらえたのです。

なかなか善悪や美醜に拘ることなくは生きられませんでしたが、それでも母の願いはいつも心の中に大きな位置を占めてはいました。今年のあいさつ文の中で、カウンセラーの仕事は裁くことではないと書きましたが、この戒めは大切にしています。

人生の荒波に否応もなくもまれる中、悲しみや怖れに捕らわれて心が乱れた時に、拘りを捨て、さらさらと流れて行くのは難しいのですが、役に立つことはいくつかあります。

その一つとして、瞑想と言うほどおおげさなものではないのですが、しずかに座って、目を閉じてイメージする風景の中でもよく出てくるものは、穏やかに流れる川なのです。何を投げ込まれても放り返しはできない受け身の人生は川に似ています。でもさらさらとただ流れて行くのなら、ただそれだけのことです。良いも悪いもありません。嫌でも何でも受け身なのですから。それを苦にするかしないかだけが自分にできることです。

最近、末期癌の患者の「緩和ケア」という仕事を主にしている医師の講演を聞きました。ホスピスとは違って投薬や医療の他に代替治療も含め様々な処置をするクリニックです。彼によれば癌の70%は酷い痛みを伴うそうです。その痛みの緩和ケアをするにあたって、有効ないくつかのポイントがあるそうです。痛みの対処の方法はいろいろありますが、どれでもその人に合えばそれが有効ということで、手段は選びません。しかしどの場合も常に共通なのはその人の心の状態で、それが否定的か肯定的かで痛み苦しみが違ってくるそうです。

後半年か一年くらいの命と言われている。怖い、苦しい、理不尽だ、まだ死にたくない。半年しかない、が半年もあるというふうに、気持ちが肯定的に変わるきっかけとして有効なことばは、「人間は100%死にます」だそうです。自分だけが理不尽にも死ぬのではなく、誰でも死ぬのです。これで視点が変わるそうです。後は死ぬまでどう生きるかを選択すれば良いのだそうで、これは一つの目標になります。嘆いていても意味がないのは分かります。

へえ~、そうなのか。誰でも死ぬとは知っていても、自分が死ぬということをしっかりわきまえてはいない人が大勢いるということです。

この医師が、どのような処置をする場合もお勧めは、瞑想や座禅などの心のケアだと言います。痛み止めの薬の量が違ってくるというのです。ほとんどの場合大幅な違いが出てくるそうです。心が静まっていて穏やかなら痛み苦しみは少ないという実例を見てきた人の証言です。