- 今回は云音表五行目のナニヌネノのお話です。

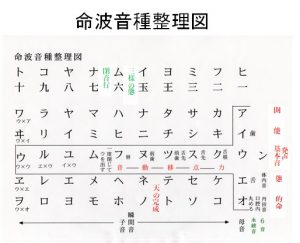

「ツ」を頂いた日は14日でした。アルファベットの14番目の文字はNです。Nに母音を付けるとNA、NI、NU…となり、ナニヌネノが出来上がります。N一文字ですと、「ン」の発音になることから云音表では五十音の前に位置しています。命波音種の図でも同じです。

発生基本音の段にあるツの音の次の音はヌです。始まりの閉音であるNと深いつながりがある行が五行目でこの行の五には玉という字が使われています。太古の文字で数字の五に玉と言う字が使われていたことに着目した小田野早秧が深い理由があってこの字を使いました。

天の完成が四(王と言う字も玉と同じ理由で使われています)行目で終わり、次に出てきたのがナニヌネノとなります。一、二、三と同じ方向で来た文字に縦の線が加わって王という字になっているのには深い意味があります。次元の図の箇所で、一つの次元から次の次元へと立ち上がるという形 L は(アルファベットのLの形)でこれは開くと解釈されていることは前にお話ししました(小さな字参照)。三次元までは同じベクトルで、四次元が成立する条件として縦軸が加わって回転という動きが成立したと小田野によって解釈されました。四次元を表す王に・(点が加わった形が玉です。天という場が完成して出てきた点が奴点(ヌ点)という存在で、これが私たち人間の存在意義であると光透波理論は主張しています。

奴は何をするかと言うと、「ナニ」という疑問を持ち、求知本能という衝動に突き動かされ、言(コトバ)という道具を使って答を探索する人生という旅に出たのです。言とは「ネノ」、音の能きです。音が意味を云んでいるのですから。その意味というものを解する能力が私たち奴に与えられているのです。ナニ、ヌ、ネノがきちんと整理図にまとめられていうことを図で確認できると思います。

人間として生まれてきたからには、その存在意義である「問」という仕事をすることが本来の生き方で、十行の五十音図では一行目のヒと十行目のトがヒト(人)と読み解け、逆順ではトヒ(問)と読み解けます。

実に持って用意周到に計らわれていると思います。

読み解くという作業はじっくりと観察し、味わい、掘り下げることで可能になります。ただぼんやり眺めているだけでは問いの答は出てきません。

2018.4.18

タチツテトのツ