最近苦手な物理学と物理学にどうしてもついて回る数学の方程式とを使って考えなければならない事態が生じてしまいました。光透波理論の講義の際に光速(C)の2乗、あるいは7乗という計算式で、速度という単位は結果としては出てこない、掛けると単位が変わるからだと言われました。その意味が分からなかったので、調べて後程連絡しますと言って保留にしました。

さて、数学が苦手な方々ならお分かりと思うのですが。数字そのものは別に怖くないのですが、方程式に使われる数学記号を見ると、考えようとする意欲が削がれて、思考する機能がシャットダウンし始めるのです。

シャットダウンする前に気を入れてともかく取り組みを始めました。自分に分かる範囲内でともかく最低限これだけは理解しておこうという目標を決めて取り組みをスタート。

英語で方程式のことをequation(equalという語の頭部分が入っています)と言います。文字通り「イコールにする」、つまり「=」記号の右の項と左の項が同じになるように計算することです。数学が得意な人は当たり前だとお笑いになるかもしれませんが、それさえしっかり認識されていないままに日常生活を送っている人々もいるのです。

何が言いたのかといいますと、計算が終わって左右の項目の値が同じであるという状態が出来上がったもの(方程式)を見てそれが何を意味しているかを把握できると、そこから派生する様々な状況が次々に理解できるようになります。つまり方程式が示している事柄を応用できるということです。応用できるようになりたいと思います。

ある人に非常に分かりやすく説明されて分かったことの例を挙げます。

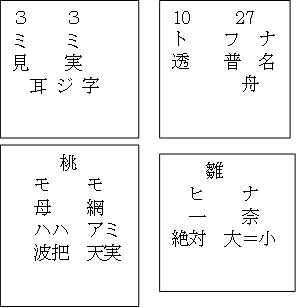

5m×5=25m

5m×5m=25㎡

5m×5は25mです。つまり距離と言う同じ単位の価です。5m×5mは25㎡です。距離が面積と言う単位に変化するのです。

家族にとても賢い人がいて他の分かりやすい例を挙げてくれました。

リンゴが3個と梨が2個、ミカンが4個あります。全部で9個です、とは決して言えません。違うもの同士を合計何個として取りまとめることは出来ないからだと教えてもらいました。三種類の果物の合計数は9です、と言わなければそれは間違いです。言われて見ればその通りなのですが、そのようには考えずに生きていても痛痒は感じない、合理的でなくとも生きて行ける、だから一生間違いには気づかない。それが多くの人間に当てはまる状況だと思います。

上記のような、左右の項目が同じであると示されている単純な例式を見て、それを応用して行ければ勘違いは無いのですが、これほど単純化された方程式は物理学にはありません。そこで苦手に取り組むという労多くして功少なしの作業をする次第になりました。一緒に取り組んで行きましょう。

以下は素人向けに書かれた「30分で分かる量子力学」

https://www.ryoushi-rikigaku.com/quantum.html)からの抜粋で、私の文も混じっています。引用文は青字で表示されています。

物理学とは計測できるものを対象にしている研究分野です。ですから原子以上の物質を対象にしています。物理学に限らず、医学や経済学や心理学でも、「原因に法則が作用して結果を生じる」と考えるのが普通です。 いわゆる「因果関係」という考え方です。

この「原因→法則→結果」の形式は、「入力→作用素→出力」と一致しています。

ほとんどの近代科学が、「結果には必ず原因がある」という前提の上に成立しています。 そして、原因が結果へと変換される「法則」がどのようなものであるかの研究に邁進します。 法則さえ解明できれば、望ましい結果が得られるように、物事をコントロールできるようになるからです。

ところがこの因果関係が成立しない世界があるのです。量子の世界です。

波は物質ではなくて「状態」です。海水という「物質」の、ある「状態」が波です。

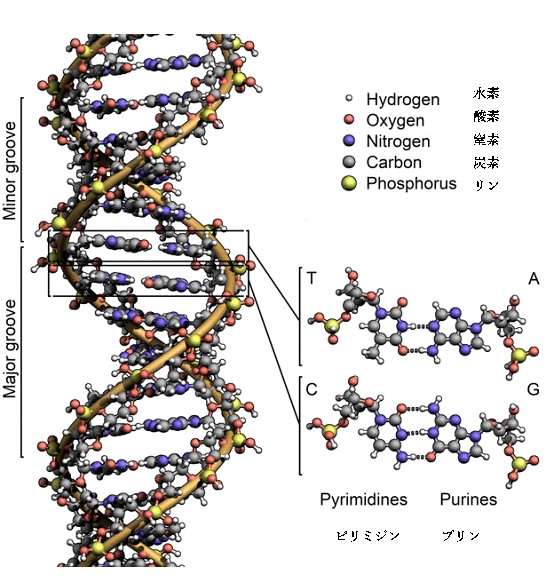

原子より大きい世界では、このように「物質」と「状態」をはっきりと区別できます。しかし、原子より小さい世界では、そんな区分ができません。 電子は「物質」ではなくて「状態」です。 ただし、海の「波」の場合の「海水」にあたる物質がありません。

粒子性(物質の性質)と波動性(状態の性質)を併せ持つ、このような特殊な存在を、 普通の物質と区別するため、「量子」(quantum) と呼びます。その「量子」を研究するのが「量子力学」です。電子は「量子」の代表格です。 原子の内側にあるものは、「部品」ではなくて、「量子」です。

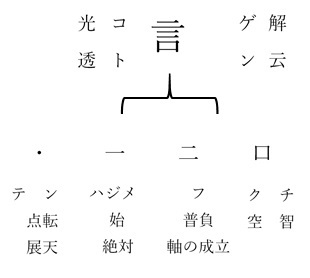

光透波理論は命波理論とも呼ばれます。命の波、「波という状態の性質」を研究対象としています。20世紀初頭に生まれた小田野早秧が当時の物理学の観点では説明がつかない(つまり合理的でない)生命現象を説明する為に生涯かけて研究した成果がこの理論です。「生命エネルギーの本質とその性質と機能」をエネルギーの波という観点から説明しようとした試みは量子という「無いもの」を扱う分野が無かった時代であったことは特筆すべきものと思います。

量子とは、単に「小さい」だけではなくて、原子より大きい世界に存在する「物質」とは振る舞いが異なります。 電子は波のような「波動性」を持っています。ただし「何かの波」ではなくて「波だけ」です。 そこで、その波の形を調べよう、ということになります。

電子が、どのような形の波動になっているのか、それを数学の関数の形で記述したものを 「波動関数」と呼びます。

電子は「波だけ」ですから、その波の状態を表す「波動関数」がわかれば、「電子」を理解できるはずです。波動関数を知るためには、波動方程式という名前の方程式を解く必要があります。これを解くと、その答えとして波動関数が得られます。

その方程式を解くために、「作用素」と「固有状態」を使います。(注。ここでは説明を省きますが、固有状態という言葉を覚えておいてください)

波動方程式とは、いったいどんな形なのでしょうか。 発案した学者の名前を冠して「シュレディンガー方程式」と呼ばれるものですが、 それを最も簡単な形で示すと下図のようになります。 この方程式の解として、「波動関数」を得ることができます。

「波動関数は、固有状態になっている」 というのが、この方程式の意味です。固有状態は本質を表します。固有状態である波動関数は電子の本質を表します。 固有状態になれないような関数は、電子の波動関数ではありません。

一言でいえば、「固有状態である波動関数を探すのが量子力学」なのです。

どんな関数であれ、何らかの作用素の作用を受ければ、変化する方が「普通」で、作用した結果が入力と一致 するというのは「特殊」な場合と考えられます。

それなのに、電子の波動関数は、必ず固有状態になることがわかっています。「特殊な状態」のはずの固有状態が、量子の世界では「普通」になります。

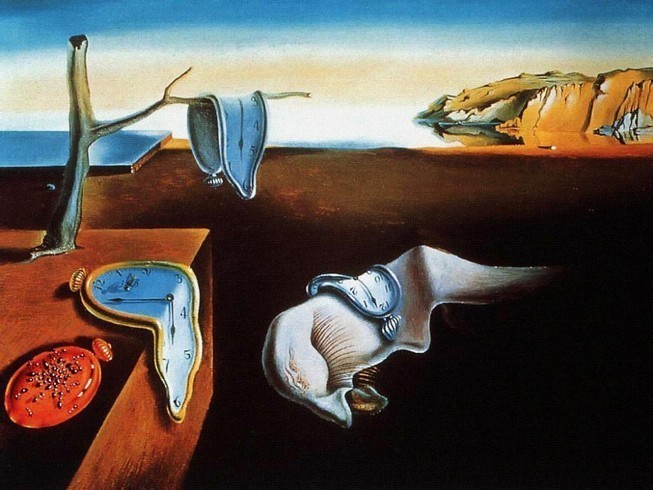

「普通」と「特殊」がひっくり返る、この感覚は重要です。従来の物理学が発展して量子力学に辿り着くのではなく、それまでの常識を逆転したような形になっています。

この「固有状態」という概念には、さらに深い意味が隠されています。

固有状態というのは、原因(入力)と結果(出力)が一致する状態です。これは、「因果関係」という枠組からみると、想定外の事態です。

しかし、これが「量子の世界」の原則です。原子の外側では「原因→法則→結果」があたりまえですが、原子より内側には、それと異なる世界が存在します。

モノとは違って、抽象概念については、それが「原因」なのか「結果」なのかさえ、判然としないことも多いものです。そもそも「抽象概念」というものは、多数の概念との関係性の強弱が生み出す「波」のようなものです。 さらに、それが物質の波動ではない点でも、「量子」と似たところがあります。

ここまで読んでいらして何が論点になのかと疑問に思われる方も多いと思います。でもこれから申し上げることをお分かりいただくための踏み台なのです。

光透波理論における光速(C)の無限乗という速度という仮説は超光速と言う、原子以上の物質の世界における、光速とは全く異なる性質の光があるということを言っているのだということを分かっていただきたいのです。

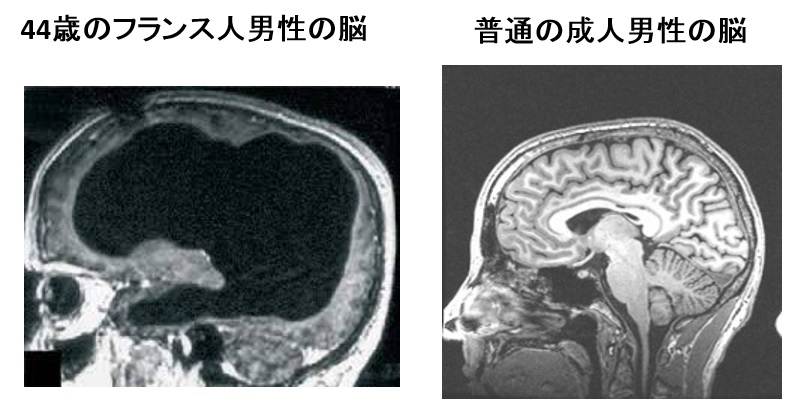

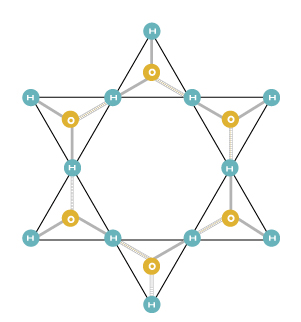

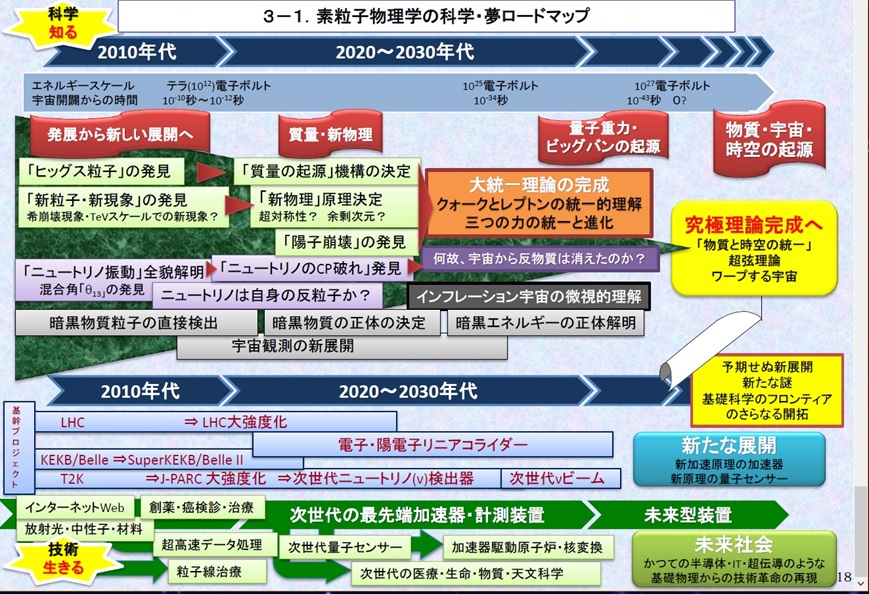

光透波とは光が完全に透明化した、光速とは全く異なる性質を持った光の波が生み出している意味を持った動きであり、それは計測不可能でありながら全生命を生かしているエネルギーという力そのものなのです。ちなみに上記の「抽象概念」というものは、多数の概念との関係性の強弱が生み出す「波」のようなものです。という説明は言葉を使って説明されているのです。言葉がなかったらいかなる概念も観念も表現することは出来ないのです。その言葉である人語の土台に、「光透波/詞」という宇宙の生地とも構成要因とも言えるエネルギーがあるのです。そして人間は語という手段を使って今、21世紀という時に量子という抽象概念を研究対象にあらたなる英知の世界を理解しようと言う試みを始め出しているのです。冒頭に量子学のゴールを簡潔にまとめた図を挿入しておきました。念のために申し上げておきますが、光透波理論=量子理論ではありません。しかし口幅ったいことを言いますと、量子学は非常に便利な説明ツールではあります。

2016.10.1

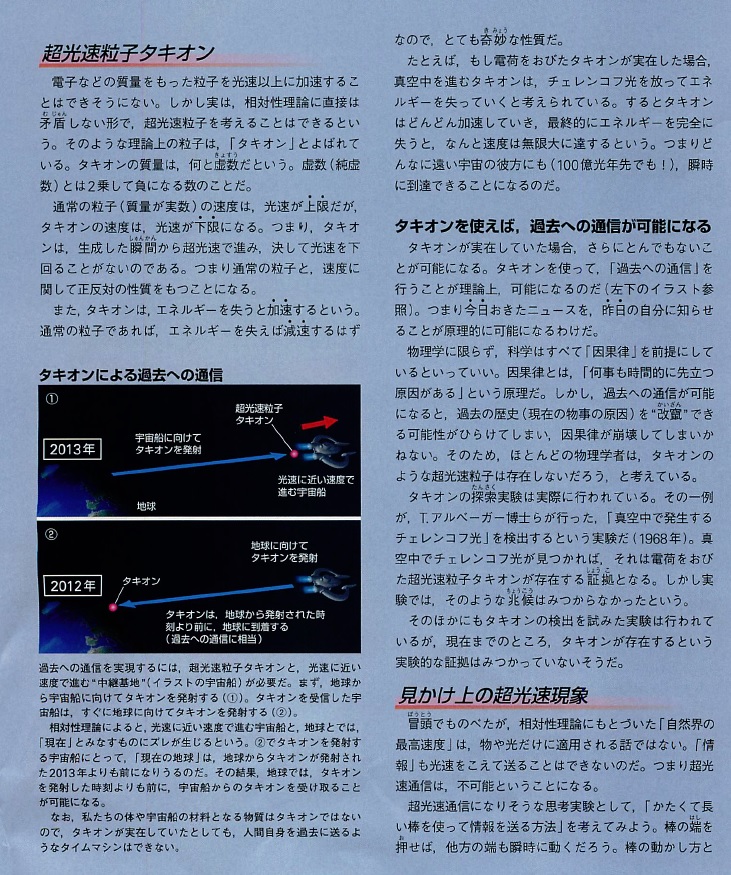

超光速粒子タキオンと光透波

https://37kotoha.net/10/光透波とは何か-2/