最近面白い講演を聴きました。広島の歯医者さんで舌の訓練が健康回復に非常に効果的なうえ、女性には嬉しいことに若見えも可能というお話でした。その方は字分けも少し交えてお話しをされていましたので、私も思わず身を乗り出してみっちり2時間の講演を休憩なしで居眠りもせずにお聴きしました。

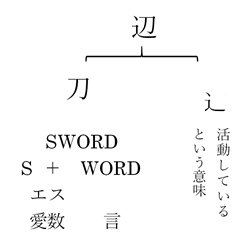

「舌は下におかずに上においてください」とのことで、舌がベロンと下がっている形を乚と見て、舌と乚とで「乱」です、と白板に書かれました。乱れちゃったら困りますね、整っていなければ、とのことでした。

なあるほど。こういう字分けもありか、と納得。

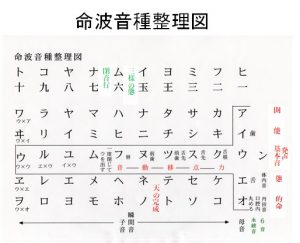

光透波理論では宇宙の創生から万象の生成には音が関わっているということを折に触れてお話ししてまいりましたが、その音と言うのは一音一音が独立して発音できる明瞭な音であるともお話ししたかと思います。その音が乱れていると光透波理論的に見るとエネルギーが正しい動きをしないということになります。この講師の説では、舌が滑らかに動かないと正しくしかも美しい音が発音できないというのです。日本語は言霊の音なので大事なことだと言われました。

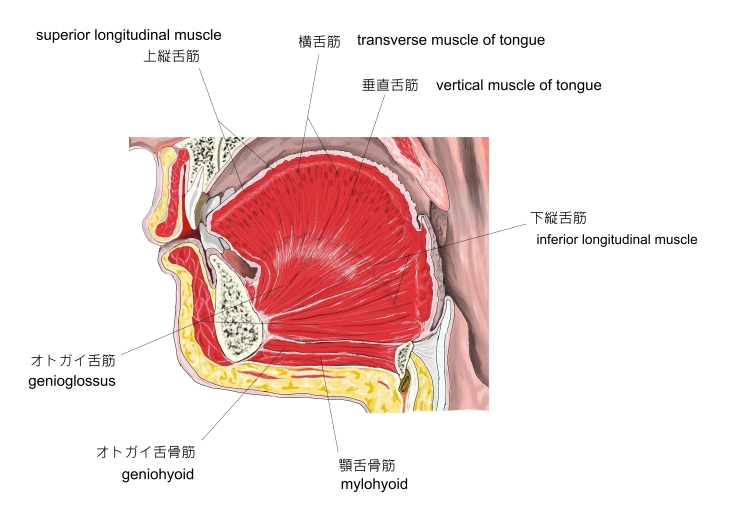

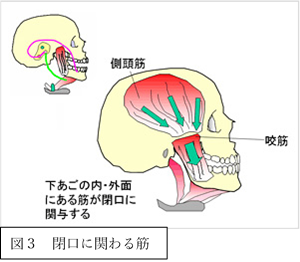

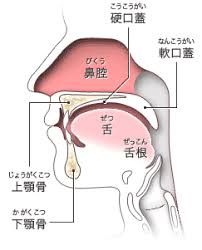

以下は舌と口腔内の図です。

図1

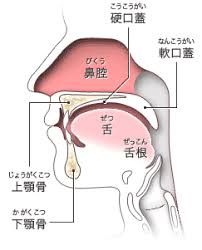

硬口蓋を天井とすると、舌がピタリと天井を押し上げる形で収まっていることが分かると思います。この形は、食べる、話す等何かをしていない時の理想的な舌の位置なのだそうです。舌がダランと下がっていると筋肉の動きが緩慢になり、姿勢も首が前に出て頭を脊柱が効率よく支えられない為に腰痛になりがちな上、動作も鈍くなり、動物なら捕捉されるか、捕捉できないかで生きて行けなくなります。実験として、舌を口蓋につけて足踏みしてから片足立ちをして、次に舌を下げて同じことをすると姿勢が崩れやすくなることが体験できます。

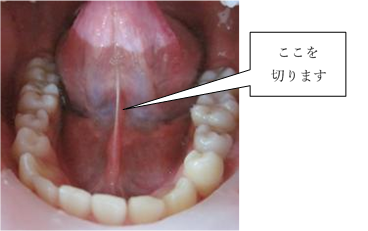

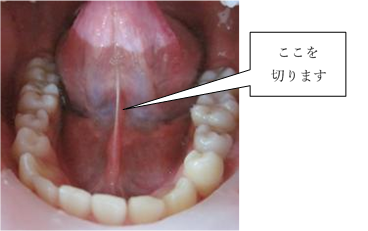

次は発音の話です。舌が短い人の話し方を俗に「舌足らず」と言いますね。これは舌小帯という腱が生まれつき短い、あるいは太い人、そうでなくとも舌をあまり大きく動かさないで話す癖のある人で積年の習慣が舌根を固くしてしまった人に起きる現象です。舌が滑らかに動くかどうかが一番良く分かるのは「サシスセソ」が明確に発音できるかどうかです。英語などの子音語では語尾のSが明確に発音できないと単数か複数かが分からないし、多くの子音が不明瞭になります。これは専門的に言いますと、硬口蓋破裂音が発音できないという問題になるため、常に子音の発音をしている欧米の人たちは赤ちゃんが生まれた時に口の中を調べて舌小帯に異常があった場合はすぐに手術をすることが多いようです。

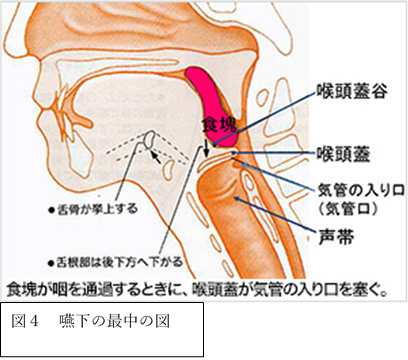

図2

話が不明瞭だと社会生活に支障をきたす恐れがあることから、親は子供の将来を思って手術してもらうわけです。最近では日本でも小児科医が数千円で簡単に処置をしてくれるようです。また舌が口蓋全体に拡がってピタリとついていないと口の中が狭くなって固まってしまい、歯が生える場所が足りなくて歯並びが悪くなるうえ、行き場のない骨が隆起する現象が起きます。骨隆起があると乱杭歯にもなります。歯列矯正も完全にはうまく行きません。ですから日本人にとって子供の頃から日本語の全ての音を明確に発音する訓練をすることがとても大事なことなのだそうです。英語の場合もその点では同じで、話すのに使っている音は異なりますが、口腔内の発達には明確な発音が必要なようです。

話があちこちに行きすぎました。日本語の話に戻ります。サシスセソは勿論のこと、イキシチニヒミ、、、の段の発音は特に口を横に開いたままで中で舌が敏捷に動かないときれいに発音できません。舌先を前歯の裏側に付け、舌全体を口蓋に押し当てて見てください。舌が拡がらないのは固まっているからなのです。うまくつかないのではないでしょうか。年齢が高いほど固まっている傾向があります。舌根の少し手前の両脇を親指と人差し指で挟んでつまむと痛い、舌の中央を指で押し下げると痛いという場合は固まっています。

舌小帯異状がなくとも舌根が固まってしまっている人に朗報があります。簡単な道具で舌が動かせるようになるのです。その結果は良いことづくめです。websiteを見てください。https://www.keepup.jp/

私はこの会社の回し者ではないので、器具は買わなくとも自分で他の方法を探して試すことも考えて見てください。

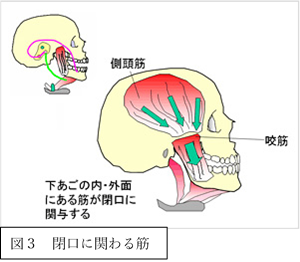

ストレス要因が多い社会で、ともすれば崩しがちな胃腸や、心肺の活動に関与している迷走神経が正常に働くようになるというのが良いことの一つ、体がたちどころに温まるのも良いこと、女性にとっては(男性もそうかも)嬉しいことに口元のたるみが引き締まって、ほうれい線が消えるかも。これは下図にある咬筋と側頭筋が鍛えられた結果の効用です。

美しいうえに賢そうな人は必ず口元が引き締まっていますよね。閉口に関わる筋肉が強いから自然にそうなるわけです。また、鼻呼吸をすることで細菌や有害なダストなど外部からの異物を排除するセンサーのある機能は鼻にはあっても口にはないので、それは良いことです。またいびきも相当程度回避できるかもしれません。高いびきには家族も閉口します。

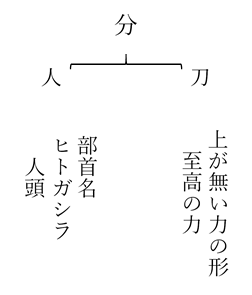

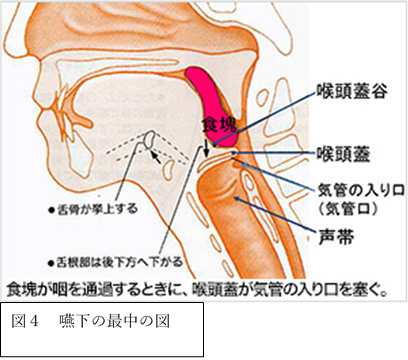

次に、私も最近経験するようになった誤嚥の問題です。これは正しい舌の位置を保っていない人の場合、舌骨の動きが不活発になることで悪化します。

食べ物を飲み込む時、口が開いていると、動かせるのは舌だけで、嚥下は難しいです。また上下の顎の歯が軽くかみ合わさります。これは顎がふらついていたのでは、嚥下はできないからです。顎を固定するために奥歯が一瞬かみ合うのです。歯は咀嚼だけではなく、嚥下にも重要な役割を果たしています。

その次に軟口蓋(図1参照)が反り上がって、鼻咽腔(口から鼻に繋がる通路)を封鎖します。このとき口腔内は完全に封鎖されます。そこで、舌が勢いよく口蓋に向かって押し上がり、口腔の内圧を一瞬にして高めます。この時咽ぼとけに触れると喉が一旦上がってからまた下がるのが分かります。舌が口蓋を押し上げるのに連動して、喉頭が上がるのです。その時の舌根部は、食塊を咽頭に送り込みやすいように下方に押し下がっています(図4)。舌根とともに気管の入り口にある蓋(喉頭蓋:こうとうがい)も下がって、気管の入り口を塞ぎます。さらに次の瞬間、反射運動として食道の入り口が開き、喉頭蓋の上、あるいは左右の両脇を通過してきた食塊が食道に運ばれていきます。

嚥下の際の食塊は、口が塞がり、鼻が塞がり、そして気管が塞がり、圧に押されるようにして食道に移送されます。「飲み込む・嚥下運動」は、口から咽にかけて、それぞれの器官が100分の1秒単位で行う反射的協調によって成り立っています。これがしばしば加齢によって反射が鈍くなり誤嚥が起こります。誤嚥性肺炎という言葉も最近はよく聞くようになりました。わが身にも起きている誤嚥はあなどれない問題です。

ともかく舌の働きは実に重要だということがお分かりいただけたでしょうか。

歯はなくとも話は(ハナシと言うくらいですから)できますが、舌がなければ決して話せません。千の口とは千(多くの)もの働きをしている多機能な器官だという意味でもあると思います。舌の体操をすれば万病の予防になる可能性があるとはその先生のお説でした。

皆さまお大事に、いつまでも若々しく元気でいてください。

2018.8.28

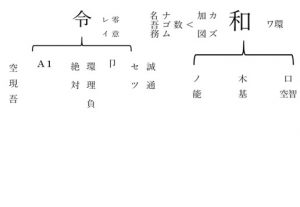

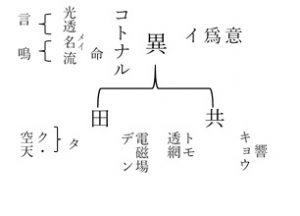

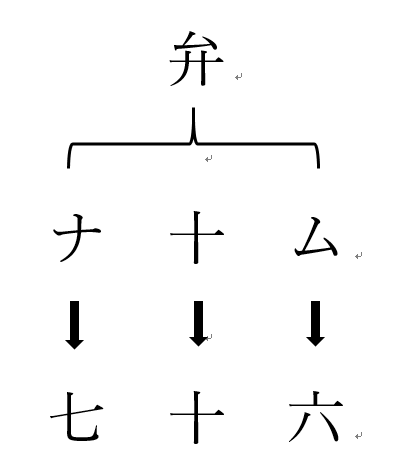

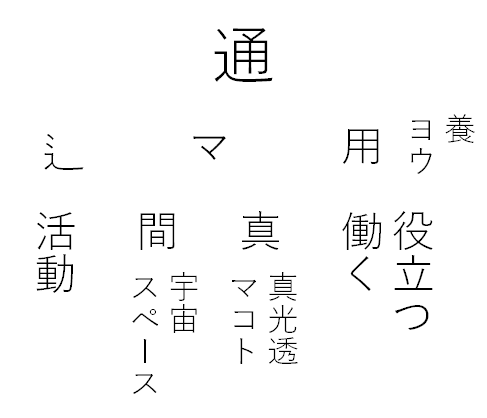

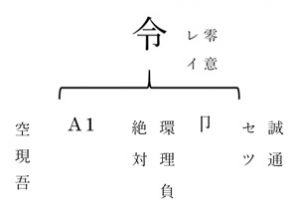

令を分解するとアルファベット1番目の文字Aと卩という字になります。Aはアと読むので空と現と吾の文字が当てられます。卩というものは、元は一つだった文字なり図が割られて別々になり、後で合わせて一つであったことを証明する為に使われました。ジグソーパズルです。元はたった一つだった全ての現象体が別れて散らばって存在しているとイメージしてください。吾もその一片です。たった一つしかない絶対空である1(ワン)の理(コトワリ)を吾という個々の生命体が苦節を体験しながら学び、理解してゆく使命を負っていると取りました。個々ですから自分で行動しなければならないと言われているのです。誠という言(コトバ)によって成り立つ思考、思念を通して理を理解して行くのが人と言う現象体の使命です。

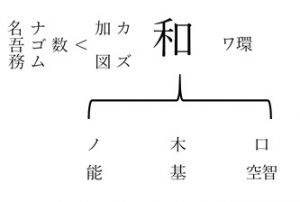

令を分解するとアルファベット1番目の文字Aと卩という字になります。Aはアと読むので空と現と吾の文字が当てられます。卩というものは、元は一つだった文字なり図が割られて別々になり、後で合わせて一つであったことを証明する為に使われました。ジグソーパズルです。元はたった一つだった全ての現象体が別れて散らばって存在しているとイメージしてください。吾もその一片です。たった一つしかない絶対空である1(ワン)の理(コトワリ)を吾という個々の生命体が苦節を体験しながら学び、理解してゆく使命を負っていると取りました。個々ですから自分で行動しなければならないと言われているのです。誠という言(コトバ)によって成り立つ思考、思念を通して理を理解して行くのが人と言う現象体の使命です。 和はワなら環、調和しながら滞りなく循環する全ての生命の環。調和とはナゴムということですから、光の海の一部だった一滴が、名と命を頂き、務めを果たしに旅立ってきたのです。

和はワなら環、調和しながら滞りなく循環する全ての生命の環。調和とはナゴムということですから、光の海の一部だった一滴が、名と命を頂き、務めを果たしに旅立ってきたのです。