今年は酉年です。光透波理論的に解釈をしますと、音はトリ、「云音表」に当てますと、「透理」、あるいは「答裏」と取れます。

透理とは絶対透明という超光速の光のエネルギーという至高の叡智による矛盾のない理という意味に取りました。人間の理屈は矛盾や不平等を生じます。それは政治や経済や法律を見てもすぐに分かることだと思います。これに対し透理は誤りなく維持運行されている全宇宙の森羅万象の裏で働いている法則です。

それは表には表れていない、つまり裏面で働いている方の答、「答裏」で、うっかりしていると見逃してしまう法則です。何故なら見逃しても殺されたり投獄されたりバカにされたりしないからです。平等にいただいている命なのですから矛盾も偏りもないわけです。

2016年は何とも波乱の多い年でした。地震、洪水、干ばつなどの災害や経済破綻、益々エスカレートする貧富の格差から生じてくる不満から引き起こされる暴動や暴力的犯罪、テロ行為なども多発しました。さて、今年はどうなりますやら。

酉年にちなんで

鳥:羽があって空中を飛行できる存在。飛行能力のある生物としては他に昆虫がある。

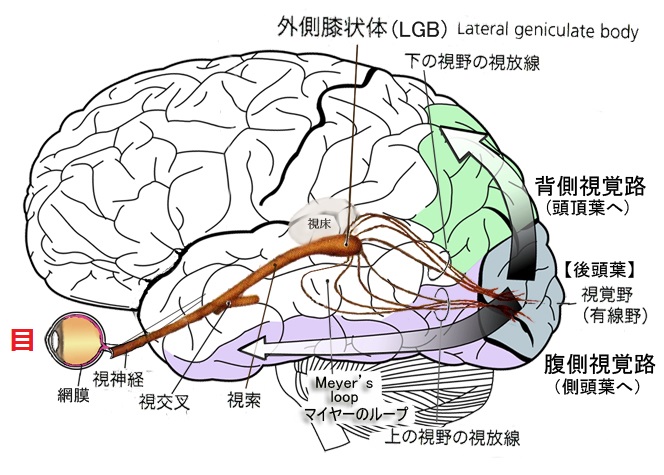

地面にへばりついて這うか歩くか走るかしなければ移動できない生物に比べてはるかに自由に移動ができるうらやましい存在。方向性としては二次元的移動しかできないものに対し三次元的に移動できるだけでなく、上方から下方の状況を俯瞰できるという視力で非常に広い範囲を見渡すことができる。これで言葉をつかって思考できるのなら視野が広いので思考もさぞかし自由自在になれるのではないかと思われる。しかし言葉を使って思考できる能力をいただいている人間の方は長い間飛行ができなかった。

人間がどれだけ長い間飛行ができない状態で地球上で生きて来たのかについては諸説あって定かではないが、少なくとも数十万年は地面に縛られて生きて来たと思われる。その間どれほど大勢の人々が空の鳥をみて羨ましいと思っただろうか。有史以後をとっても見ても二十世紀という近代になるまでは圧倒的大多数の人間は封建制という社会組織の中で長い間奴隷としてあるいは召使や農奴として自由を奪われてどこかへ逃げることもできずに生きていた。人間の思考は縛られた近視眼的な視野で制限を受けてきた。近代になって飛行機が出来たとはいっても、いつでも好きな時に飛べるわけでもなければ好きな場所に行けるわけでもなく、しかも費用もかかる。一部の人にだけ与えられた自由といえる。

しかしこれは肉体的拘束であって意識はいつだって自由に羽ばたけたはず。だが残念ながら多くの場合、人間の意識は肉体に閉じ込められたままで、自由な思考などあまりできずに来たと思う。誰か偉い人、賢い人、力のある人の言うことが自分の思考に勝っていると思い込んで、それらの人たちの言葉を鵜呑みにしてきたことは歴史が物語っている。

命の危険があるのにも関わらず戦争に行かされ、妻子が飢えているのにも関わらず年貢を納め、ボロを身にまとって、あるいはネクタイで首を絞められ、一日の大半を楽しくもない労働に費やして、疲れてボロボロになってやっと死ぬことで自由になる。しかし本当に自由になれるのだろうか。もしあの世があるならそこでは自由に思考できるようになるのだろうか。肉体は無くなっても意識はそのままか少ししか変わらないのではないだろうか。私にもそう思える。全く自己意識が「無」となって「自我の死」を苦にしない状態になってしまった人以外は死んでも残念が残って地縛霊や怨霊となってどこか少し異なる存在の次元をさまよっているのではないだろうか。

ここで大切な考え方は、肉体に羽はなくとも意識はいつでもどこへでも自由に羽ばたいて行くことができるということです。「自由になりたいのならいつでもなれるのだ」。そのためには心が肉体という牢獄から解放されなければならない。肉体について回る様々な拘りや恐怖(死や病への恐怖、飢える恐怖など)が牢獄です。鳥は「透理」ではないことを明確に認識し飛ぶのに羽は要らないことを知り、目には見えない、耳には聞こえない「答裏」を学び、人間の言うことを決して鵜呑みにしない、それが自由になることだと知って欲しい。

今年は透理(鳥)になって羽ばたきましょう。目的は「羽化登仙」です。毛虫が羽化して蝶になり、空を飛行できるようになるという奇跡のような不思議な例を私たちに見せてくださっている大自然の叡智から学んで、今こそ変容しましょう。私たちはもう十分すぎるほど地を這いまわる地虫の時代を生きてきました。その間の学びも貴重ですが、もうその上の次元に上がってもいいのではないでしょうか。何故ならもう行き止まりに来てしまっているからです。行き止まりは飛び越えるしかないのです。

2017.1.1

白頭鷲の飛翔