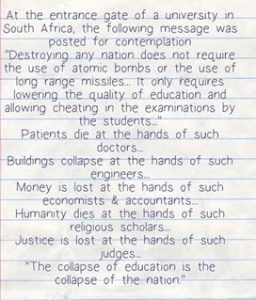

二十年ほど前になりますが、”Signs”(邦題:サイン)という映画[1]がありました。署名という意味もありますが、宗教的には「お告げ」という訳語が一番妥当と思います。英語国民の大多数は至高の叡智の存在をGod(神)と呼んでいますが、その神からの啓示という意味に於いてのサインです。映画の主人公は牧師で、ある時人類にとっては前代未聞の大事件が起きました。ミステリーサークルの出現です。この超常現象は事実で映画の虚構ではありません。出現当時私も夢中になって画像を保存したものです。そして数年前に、サークルが一番多く出現した英国のエイブべリー[2]に行ってきました。ストーンサークルもある所で、石は消えないので実際に見ることができますが、穀物畑に現れたサークルはもうありませんでした。目前に明らかに突きつけられた「サイン」だったにも関わらず、人類全体としては「???」、「えー何これ?」程度の反応で、ひとしきり話題になってもその意味を追求し続けた人たちはあまりいませんでしたし、出現が止まった後しばらくしたらもう「そんなことあったっけ」くらいになってしまいました。映画も賛否両論で、セックスとバイオレンス満載の映画のような大きな興行収入はなかったようです。

何が言いたいのかと言いますと、せっかくの「お告げ」も真摯に受けとめる人がいなければ役には立たない、つまりサインを出す側の徒労ではないかということです。ストーンヘンジもストーンサークルも起重機や電力機動の重機がない大昔にあったのに別に大騒ぎで、不思議だから人間が作ったのではないのではないか、では誰が作ったのか、という疑問を追求し続けた人たちはほんのごく一部の人間だけでした。個人個人とその家族あるいは民族の生存に直接関係のない現象に本格的に取り組む人が少ないということだと思います。

さて、話はグーンと私的なものになりますが、最近の「お告げ」について皆様にもお伝えしたく思います。先週捻挫をしました。かなりひどい状態になり、足首から足の指先までが青紫色に腫れ上がりました。すぐに湿布をしてなるべく歩かないようにしながら、血行を促進する治療もしましたが、足を床につけると無視できないような痛みがあり、家事に支障をきたしました。独り暮らしになってから身動きが取れない状態が如何に不便かも実感しました。こういう出来事だと無視はできません。病もそうですが、痛みがないものは本人が気がつかないので深く静かに進行して行き、ある時に回復不可能な状態で現れます。最近未病ケアという事がさかんに言われるようになりましたが、なかなか真面目に受け止めてもらえない社会的事情があります。明らかに発病しないと保険治療が受けられないからです。

今年に入ってから同年配(高齢)の友人が3人急病で倒れ、入院しました。内臓の多くが疲弊していて、今までのような生活(飲み食い、働きすぎを指す)はもう出来ないと医師に勧告されました。少し疲れた、体が重い、食欲が無い等の自覚症状があっても未病ケアはしないでいたので大ごとになったのです。私が前兆に気づいていても代替治療を勧め難いのは保険が利かないということがネックになっていたからです。結局は入院、手術、投薬治療で費用はかかるのですが、それは認めたくないという人間心理も分かります。実は出費が困るのではなく、怖いから認められないことも多いのです。

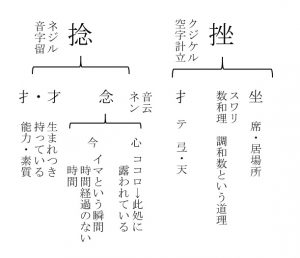

それに対し、捻挫と言うお告げは実にありがたいものです。痛いのと不便なのとで無視できないからです。そこですぐさま字分けをしました(いえ~い、お告げが理解できちゃうもんね)。

今・此処という命の場に存在している私という者の体の一部で足という部分が挫けているよと言うことを、それに向き合わざるを得ない痛みという形で告げられた意味を解いてみました。空と言う無限にして絶対の天の、文字通り完璧な計らいは文字で明確に示されているのにも関わらず、しばらく真剣に字分けをしていませんでした。音は見えないが、字に写すことでその意味が留められているのだから、それを読み解き続けなさい。それを怠ると不自由な現象が起きますよ。天は親切なので、捻挫という形で明確に告げて下さったのです。なにしろ立つにも歩くにも足が使えなければ自立して生活できません。誰かの手を煩わしてその人の時間を奪って生きなければなりません。いずれは老齢で動けなくなるにしてもそれまでは極力自立して生きていたいと思っているので、身に染みてありがたいお告げでした。

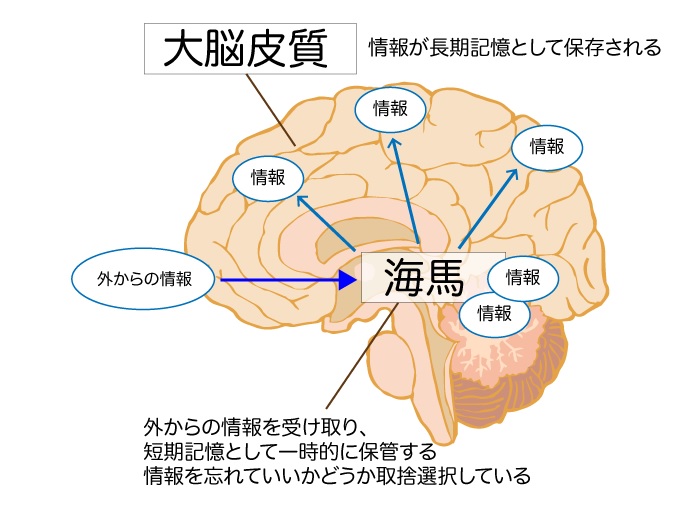

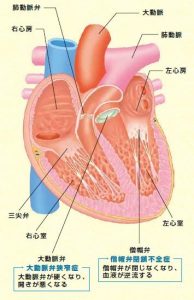

肉体は狂いのない精緻な数の法則に則って全ての細胞、細胞を構成している分子や原子、細胞内の染色体とDNAという青写真等が、調和的で健全な状態であれば、気分爽やか、心は楽しく、意欲は満々で生活できるという理があります。「何かおかしい、変だぞ」という違和感を無視すると緊急入院という騒ぎになって、医師に元には戻らないと宣告されてしまいます。

くれぐれも「サイン」には敏感でいてください。

[1] 『シックス・センス』『アンブレイカブル』などのヒット作で知られるM・ナイト・シャマラン監督による2002年の作品。謎のミステリーサークルの出現から始まる全世界規模の異変を背景にしつつ、片田舎に住む主人公の魂の救済をテーマにした異色作。その特殊な作劇によって賛否両論を呼んだが、ミステリーサークルなどの意味深なモチーフを多用した宣伝が話題となり、全世界で大ヒットを記録した。

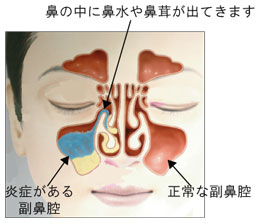

[2] イングランド南西部ウィルトシャーのエーヴベリー村近郊にある、3つのストーンサークルを含んだ新石器時代のヘンジである。大ブリテン島で最も著名な先史時代の遺跡の1つであり、 ヨーロッパ最大のストーンサークルが存在する。観光名所であるとともに、ネオペイガニズム(復興異教主義。キリスト教以前にあった宗教の新たな多種多様な現代の宗教的な運動)にとって重要な宗教空間である。 新石器時代の紀元前2600年頃に作られたこの遺跡は、周縁部に大きなストーンサークルを持つ大規模なヘンジ(土手と溝のこと)と、遺跡の中心部に位置する2つの独立した小さなストーンサークルで構成されている。この遺跡が作られた本来の目的はわかっていないが、おそらく何らかの儀式や祭典に使われていたのだろうと考古学者たちは考えている。

こちらはストーンサークルで、一つの石の大きさが分かる写真です。

2020/2/15