朝掃除する為に階下の普段使わない洗面所に入り、内部の照明が二つ点灯したままなのに気づきました。最後に使われたのは24日なので、3日間点きっぱなしだったのです。

これは照明器も劣化しますし、電力も消費されます。

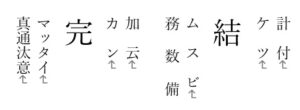

その時に頂いた文字が「完結」でした。

部屋に入る → 暗い →点灯する →部屋を出る前に消灯。

何かを始めたら、一連の作業工程を完了、完結するということを普段しない傾向があるとこういう事も起きる可能性が高まるのではないかと思いました。

光透波の研究生の中に字分けを完結しないで、途中で諦める人が大多数で、そのまま研究と探求が終わってしまうようです。作業の一つを完結しないという「心の働き」が傾向としてあるということに気がつく良い機会だと思い、文にしました。何かを始めたら、たとえ時間がかかっても一応完結するということを続けていると日常生活においても反映されてくるのではないかと思います。

光透波の研究生の中に字分けを完結しないで、途中で諦める人が大多数で、そのまま研究と探求が終わってしまうようです。作業の一つを完結しないという「心の働き」が傾向としてあるということに気がつく良い機会だと思い、文にしました。何かを始めたら、たとえ時間がかかっても一応完結するということを続けていると日常生活においても反映されてくるのではないかと思います。

何かを始める行為が「加」わり、それが運(云)ばれるには「頭を使う、四肢を使う、時間を使い」ます。作業(務め)をするには数(狂い無き順序性、段取り、結論付け)の働きが必要です。それは人間に備えられた生来の機能です。それを使うことで、真の意、人間として機能する、つまり「汰」、よなぐ(物事を整理し、仕分けし、作業順序を計画する)ことが必要とされます。これを通じてこそ、「完結」するという結果が出ます。訪問先でその家の方に嫌われたり、迷惑がられたりする人は、相手に対する「慮り(おもんばかり)」が少し足りないのではないかと思います。今はオモンバカリなんて言葉もあまり使われていないかもしれませんね。

以上、年寄りの独り言を記事にしました。

以前書いた時には気づかなかったのですが、「心のわだかまり」が減ると、他者に、口うるさい、独りよがり、嫌味等の評価を恐れずに発言が出来るようになるのだと思いました。「思ったことを真っ直ぐに言いなさい。残念なんて念を残さないように」と母に言われたことを思い出します。20代で十二指腸潰瘍になり、くよくよ気を使うと命に関わると気付いて自由奔放に生きることにしました。それほど自由でも奔放でもないですが、まあ「ほどほどに」。