バイリンガル、モノリンガル、セミリンガル、ナイリンガルについて

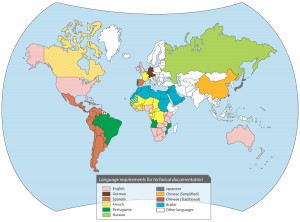

日本語という言語は日本以外の国では話されていません。ご存知のように今世界で一番多くの国で公用語として使われている言語は英語です。英語圏(地図のピンクの部分)というのは地理的にも広域で、南北両大陸にまたがっています。広くてもロシア語圏(グリーン)や中国語圏(オレンジ色)は使われているのはその国のみです。多国的に広がっているのはスペイン語圏(褐色)、フランス語圏(黄色)です。カナダは英語域とフランス語域が混在しているので縞模様になっています。日本など見つからないくらい小範囲ですね。ただし英語以外の言語圏の人たちも世界会議などの場面になりますと英語が主要語になっています。インターネットで何か調べようとすると他言語の文献も英語に訳されて発表されていることが分かります。つまり英語は国際語になっているわけです。英語ができたら便利だろうなと思う人の気持ちはよくわかります。

では、本題に入りましょう。

この頃三歳から英語を習わせようとしている動きがあります。流行と言ってもいいでしょう。そしてバイリンガル教育という言葉をよく見かけるようになりました。でも皆が皆三歳から英語を習ったらどうなるのかと少し心配です。ではまずこの語の意味を少し詳しく調べてみましょう。

バイリンガルとは

多くの要素が複雑にからんでいる語です。一般には単に二つの言語がほぼ同じように話せ、文章も読める人という意味で使われているし、そう思っている人が多いのではないでしょうか。でも話せるということが必ずしもその言語が使われている地域の文化を理解していることにはなりません。文化とは風俗習慣、宗教、歴史と歴史上の著名人、社会通念、善悪の基準、政治的経済的な仕組み等の他にマナー、食習慣、漫画や映画などの芸能と芸能人など全部を含んでいます。同じことが母国語にも言えます。上に挙げたようなことを知らないで人づきあいや会話が上手にできるでしょうか。

まとめますと、バイリンガルとは二つの文化にまたがってそれぞれの言語をほぼ同等に話せ、読め、それを使って深い思考ができ、地域社会に馴染める人となるかと思います。それは次を読めばもっとよく理解できるでしょう。

セミリンガル

よくある例は、母国語形成期(0~4歳くらいまで)に両親の母国から外国に移住し、言語形成期(4~14歳くらいまで)にも大方外国で暮らした人たちです。両親からは母国語を周囲の大人からは両国語混在で話しかけられ、言葉を教えられ。学校では外国語を使って生活をした結果、いわゆるバイリンガルになったと思われています。おそらく本人もそう思っているでしょう。しかし実際にはどちらも母国語にはなっていない場合があるのです。英語を話すとブロークン、文法やスペルは間違いだらけ。マナーも悪いとひんしゅくを買う。日本語のほうは敬語も丁寧語も普通語もめちゃくちゃ、漢字もほとんど読めない、書けない、挨拶もちゃんとできない、となっています。「英語力50%、日本語力50%、合わせて100%、それでいいじゃん」と言う冗談がありますが、これは困った結果を生みます。どちらの社会でも高等教育は受けられなくなりますし仕事にもつけなくなります。こういう人たちはセミリンガルと呼ばれることがあります。言語形成期に二つの言語が同時に入ってくる環境でうまく振り分けが出来れば良いのですが、それが出来ない子供の場合は十分な言語力の発達が阻害されてしまうことがあるのだそうです。学校も現地の学校と、例えば日本人学校のような祖国の言語が使えるような特別教育をする学校と二つの学校に入り、他の子供たちが放課後に遊んでいる時にも勉強させられるという生活を強いられます。外国人と同国人の二つの文化の間でうまく人付き合いが出来、そのうえ遊びという社会性を養う絶好の成長の場が削られるというハンデイも背負います。それを乗り越えてどちらの文化にも完全に溶け込めなかった子供たちがこのジャンルに入るのです。ある意味で被害者と言えます。

先ほど書きましたように、三歳からの英語教育に関して心配なのは一つの言語を完全に母国語とすることが出来ないうちに他の言語の影響を受けて正常な発達が阻害される危険性を理解して対策をとる姿勢で臨んでいらっしゃる親御さんたちばかりではないのではないかということなのです。

モノリンガル

モノリンガルは一つの言語を生まれながらに使って生きている人です。生まれた国で親や親せきや学校の友達と一緒に育って、無理なく身についた言葉でコミュニケーションがごく当たり前にできるので問題は別にありません。時々、「外国語ができるようになりた~い」と憧れて(外国旅行に行くとこうなる人が多い)、会話学校などに入って多くの場合は途中でやめる人も大勢いるようですけれど。言語形成期を過ぎてからの外国語の習得は難しい場合が多いからです。でも出来なくても痛痒はないのですから悩むことはあまりないと思います。母国の言葉を大切にしてなるべく心からの声を相手に伝え、友達の輪を広げて行き、温かい社会を作る一員になっていただきたいと思います。美しい言葉を豊かな表現力で使うことのできるモノリンガルエキスパートになっている方が、外国語が少しできて母国語が下手なよりずっと素晴らしいと思います。 日本語と日本人のユニーク性については他でお話しします。

さて、最後に出てくる「困ったさん」はナイリンガルですが、これは私の造語です。あえて失礼な言い方をすると、ある意味で母国語が一つもない人のことす。

「え?あたし今日本語話してるじゃん」と頭の上に?マークが出ている方に申し上げます。母国語というのは、その能力が十分に発達した段階において、「論理的な思考ができる言語」を指します。また。「他者の言わんとするところが、よく理解でき、その相手が言っていないこと(ニュアンスと言います)もくみ取れる言語」のことです。今風に言えば「空気が読める」でしょうか。アメリカで暮らしている時に日本の方たちからよく聞いたことですが、「外人の言っていることってニュアンスがよく分からないんだよね」と。

ここまでくると私は、しっかり説教ばあさんになっています。そして「今さらそんなこと言われてももう遅いわ」と不愉快に思われたり、傷ついたりされた人もあるかもしれません。でもご安心ください。幾つになっても脳は発達するのです。

以下は「日本学術会議・面白情報館」に出ていた記事です。他にこういう回復例はいくつもあって、アメリカの「脳溢血による失語症友の会」に相当する会にいろいろな症例が載っています。そのうちに少しご紹介するかもしれません。

ドイツに住んでいる中年男性のBさんは、となりの人の家に招かれて楽しく話をしている最中に、突然体調がおかしくなり、意識を失ってしまいました。目が覚めたときは病院にいて、医師たちに取り囲まれていましたが、彼らが話していることがまったく理解できません。しかも、自分から言葉を話すこともできなくなっていました。 普通、私たちが言葉を聞いて理解したり、話したりするとき、左脳の「言語野(げんごや)」とよばれる部分を使っています。Bさんは、脳卒中(のうそっちゅう)で左脳の言語野をやられてしまったのです。その後Bさんは、一生懸命にリハビリを行い、ついに言葉を取り戻しました。Bさんは、どうして言葉を取り戻すことができたのでしょう?

Bさんの脳を調べたところ、左脳の言語野の機能を、なんと右脳が肩代わりしていることがわかりました。左脳にある言語野が、右脳に移動していたのです。 Bさんのケースは、大人の脳でもニューロンネットワークが組み変わることができることを示しています。

イギリスの有名な劇作家のバーナード・ショーは、94歳で亡くなるまで多くの戯曲(ぎきょく)を残しましたが、90歳代に入ってからも数編の戯曲を書いています。脳はたとえ老人になっても、豊かな創造性や活動をすることができるのです。

ニューロン(神経細胞)は、1日に10万個死んでいくといわれます。ニューロンの数は基本的には増えることはなく、減る一方ですが、心配することはありません。ニューロンには新しく突起を伸ばしてネットワークを作り上げていく力があり、老人になってもその力はなくならないのです。 実際、老化して亡くなった人の脳のニューロンを調べてみると、むしろ若い人よりも豊かな突起のつながり方をしている場合があります。老化した脳は、確かに若い脳に比べて反応のスピードなどが遅くなったりしますが、豊かに作り上げたニューロンネットワークを使って学習したり、若者にはない知恵や思考を展開できるのです。

https://www.scj.go.jp/omoshiro/kioku4/kioku4_2.html

何歳からでもコミュニケーションの能力は伸ばして行けるということですからがっかりしないでくださいね。失礼な呼び方であると承知でナイリンガルなどと言ってしまいましたが、言語力はいくつからでも身につけられるということならそこからの脱却を目指していただきたいと思います。

先ほどちょっと触れましたが、日本語のユニーク性についてはまだまだこれからもお話ししてまいります。

2016.1.29

お久振りです。

この頃、機械学習を勉強しています。その中に以下がありました。

マウスの、視覚の神経と聴覚の神経を付け替えても見える様になったとのことです。

TEDを調べたら以下が見つかりましたので、興味があったら見てください。(IEでなくクロムで)

https://www.ted.com/talks/jill_bolte_taylor_s_powerful_stroke_of_insight